Warum sich die Automobilindustrie verändern muss

Die Automobilbranche steht vor dem größten Umbruch ihrer Geschichte: Den Wandel vom Verbrennungsmotor, der mehr als hundert Jahre lang den Antriebsstrang dominiert hat, zu nachhaltigeren Technologien.

Diese immense Transformation wird getrieben von der gravierendsten Herausforderung der Gegenwart: dem Klimawandel.

Der Weg zur E-Mobilität – und die regionalen Unterschiede

Welchen Anteil trägt der Verkehrssektor am Klimawandel?

Warum sind Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb so wichtig?

Wie entwickelt sich der globale Markt für E-Mobilität?

Was treibt die Elektrifizierung voran?

Welche Hürden bremsen die Verbreitung der Elektromobilität?

Warum zögern viele Verbraucher noch beim Kauf eines E-Fahrzeugs?

Die Automobilindustrie und unsere Mobilität im Allgemeinen stehen vor der größten Transformation ihrer Geschichte. Drei Megatrends treiben diesen Wandel voran: Elektrifizierung, Konnektivität und autonomes Fahren. Gemeinsam verändern sie, wie Autos angetrieben, genutzt und gekauft werden. Insbesondere die Elektrifizierung – also der Wechsel vom Verbrennungsmotor zum elektrischen Antrieb – spielt eine zentrale Rolle, um den menschengemachten Klimawandel einzudämmen.

E-Mobilität kommt – daran besteht kein Zweifel. Doch wie schnell, und mit welchen regionalen Unterschieden? Welche Faktoren – etwa Batterietechnologie oder Akzeptanz bei den Verbrauchern – beeinflussen das Tempo der Entwicklung? Wie wirken sich unterschiedliche Marktbedingungen und politische Rahmenbedingungen auf die Lösungsansätze in den wichtigsten Automobilmärkten aus? Und welche kurzfristigen Lösungen gibt es schon heute, um CO₂-Emissionen deutlich zu senken – noch bevor sich die Elektromobilität vollständig durchgesetzt hat?

Auf dieser Seite geben wir Antworten auf diese Fragen – mit einem detaillierten Blick auf den Status quo sowie der Marktentwicklung auf globaler Ebene und in den Schlüsselregionen China, Europa, USA, Indien und Brasilien.

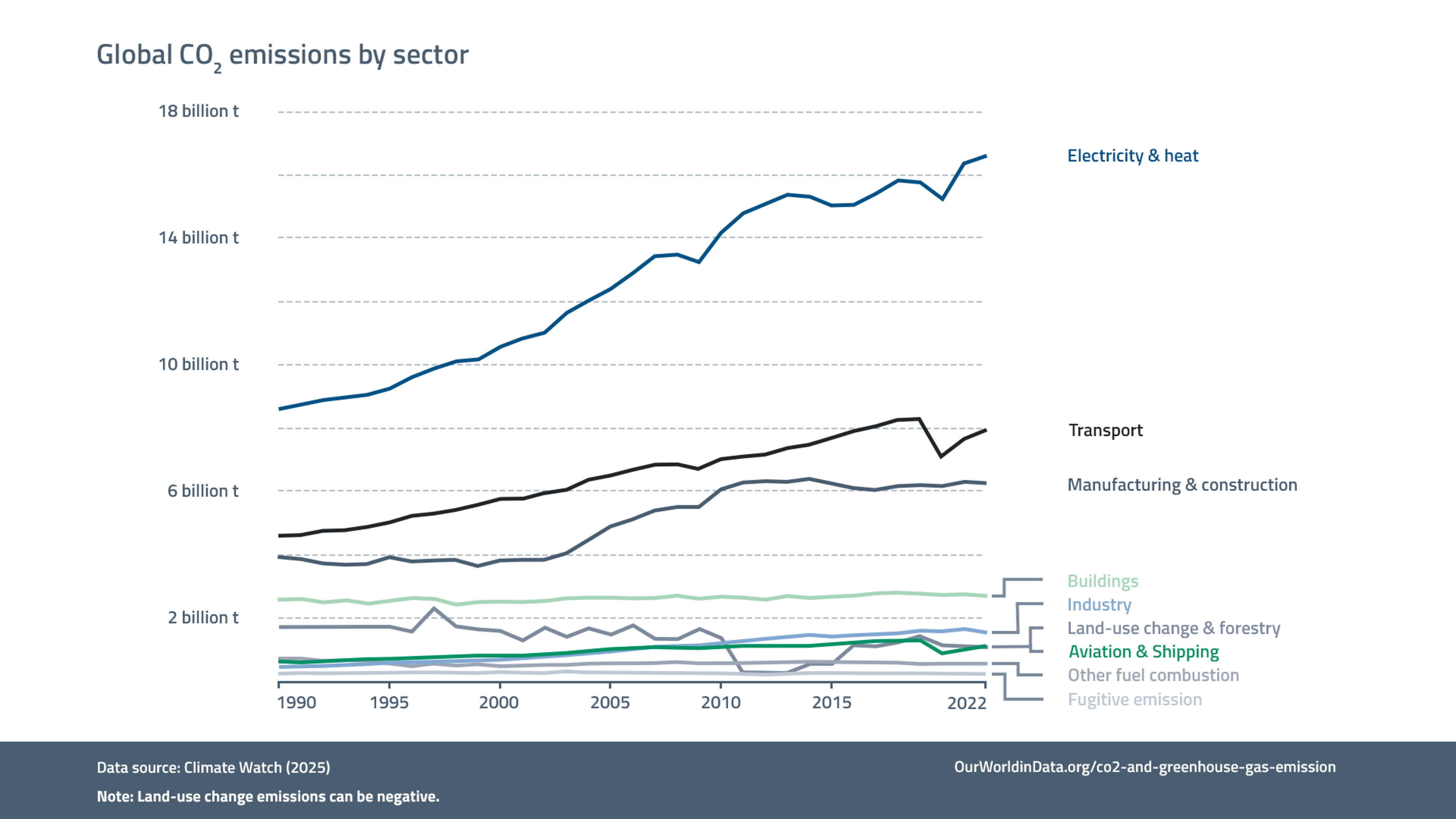

Welchen Anteil trägt der Verkehrssektor am Klimawandel?

Der Energiehunger des Transportsektors ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen – mit Ausnahme eines kleinen „Dämpfers“ während der Pandemie. Der Sektor ist heute für mehr als ein Drittel des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. Pkw und Lkw machen einen großen Teil dieser Last aus – in Europa sind sie beispielsweise für über 20 % der gesamten CO₂-Emissionen verantwortlich.

Folglich war der Druck auf die Automobilindustrie – auf Hersteller und ihre Zulieferer – zur Veränderung des Produktportfolios enorm. In den letzten Jahren hat der politische Druck in wichtigen Absatzmärkten wie USA und Europa jedoch spürbar nachgelassen (Mehr zu den Treibern und Hürden der Transformation). Dennoch steht außer Frage: Um dem Klimawandel wirksam entgegenzutreten, müssen die CO₂-Emissionen des Transportsektors deutlich reduziert werden – bis Pkw und Nutzfahrzeuge schließlich keine Emissionen mehr verursachen.

Warum sind Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb so wichtig?

Rein batterieelektrische Fahrzeuge sind essenziell für eine wirklich emissionsfreie Mobilität. Sie werden nicht nur politisch stark vorangetrieben, sondern bieten tatsächlich für PKW aus technologischer Sicht klare Vorteile. Besonders überzeugen E-Autos durch ihre deutlich höhere Energieeffizienz. Nicht nur auf der Straße, sondern auch bei der Erzeugung und Bereitstellung der Antriebsenergie – auch genannt „Well-to-Wheel“-Betrachtung (von der Energiequelle bis zum Rad).

Heißt: Sobald Strom aus erneuerbaren Energien in unbegrenztem Umfang zur Verfügung steht, stellen Elektroautos die einfachste und energieeffizienteste Möglichkeit dar, lokal und global emissionsfrei mobil zu sein.

Wie entwickelt sich der globale Markt für E-Mobilität?

Der Absatz von Elektrofahrzeugen steigt weiterhin – global werden 2025 rund 16 Mio. Stück vom Fließband rollen. Das entspricht einem weltweiten Marktanteil von rund 17 % – ein deutlicher Anstieg gegenüber nur 2 % im Jahr 2018. Dennoch verläuft das Wachstum durch die geänderten politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen etwas langsamer als ursprünglich erwartet.

Nach einer Phase starker staatlicher Subventionen, setzen viele Regionen inzwischen auf technologieoffenere Ansätze. In Europa etwa werden neben batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) zunehmend auch Wasserstoff und E-Fuels politisch unterstützt. Gleichzeitig reduzieren viele Länder ihre Subventionen für E-Fahrzeuge oder schaffen sie ganz ab – und all dies bremst das Marktwachstum.

Hinzu kommen wirtschaftliche Unsicherheiten: Geringe Gewinnmargen, schwankende Preise für Batteriemetalle und hohe Inflation zwingen viele Automobilhersteller dazu, ihre Strategien breiter aufzustellen. BEVs bleiben zwar ein zentrales Thema, aber viele OEMs verabschieden sich von reinen EV-Plattformen und setzen stattdessen auf flexible Architekturen, die auch Verbrenner, Hybride oder Wasserstoffantriebe ermöglichen. So sichern sie sich gegen politische Unsicherheiten, verändertes Konsumentenverhalten und mögliche Probleme in der Lieferkette ab – etwa bei kritischen Batterierohstoffen. Auch steigende Energiepreise und eine ungleichmäßige Ladeinfrastruktur dämpfen die Nachfrage – insbesondere in Schwellenländern mit schwächerer staatlicher Förderung.

Zwar bleibt die langfristige Entwicklung positiv, aber die Transformation wird zunehmend von technologieoffenen Plattformen geprägt – statt von einem klaren Fokus auf rein elektrische Antriebe. Prognosen zufolge wird sich der Marktanteil von E-Fahrzeugen bis 2030 dennoch auf rund 36% verdoppeln.

Was treibt die Elektrifizierung voran?

Der Wandel zur E-Mobilität wird begünstigt durch eine Kombination aus Umweltbewusstsein, sich veränderndem Konsumverhalten, und regulatorischem Druck. Die wichtigsten Treiber sind:

- Wachsendes Umweltbewusstsein & Nachfrage nach grünen Lösungen: Das gesellschaftliche Bewusstsein für Klima- und Luftqualität nimmt – allen Krisen zum Trotz – weiter zu. Damit einher geht eine steigende Nachfrage nach nachhaltigen Mobilitätslösungen.

- Klimapolitik & Fördermaßnahmen: Weltweit bemühen sich Regierungen um wirksame Maßnahmen zur Reduktion von CO₂-Emissionen – besonders im Verkehrssektor. Trotz rückläufiger Subventionen gibt es in vielen Märkten nach wie vor attraktive Steuervergünstigungen, Zuschüsse oder Prämien für den Kauf von E-Fahrzeugen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur.

- Technologische Fortschritte bei Batterien: Verbesserungen in der Energieeffizienz, Energiedichte und sinkende Kosten haben Elektrofahrzeuge deutlich erschwinglicher und alltagstauglicher gemacht.

- Sicherstellung der Energieversorgung: Die geopolitisch bedingte Volatilität fossiler Energiemärkte bringt viele Länder und Verbraucher dazu, sich unabhängiger von Öl und Gas zu machen – auf nationaler wie privater Ebene.

Welche Hürden bremsen die Verbreitung der Elektromobilität?

Trotz aller Fortschritte steht die E-Mobilität weiterhin vor großen Herausforderungen, die einen schnellen globalen Durchbruch ausbremsen:

- Zweifel & Wissenslücken bei Verbrauchern: Viele Menschen stehen E-Autos weiterhin skeptisch gegenüber – sei es aufgrund von Bedenken zur Reichweite, Lebensdauer oder Ladeinfrastruktur. Hohe Anschaffungskosten und unklare Wiederverkaufswerte wirken zusätzlich abschreckend.

- Lückenhafte Ladeinfrastruktur: Obwohl der Ausbau voranschreitet, ist die Verfügbarkeit von Ladestationen regional sehr unterschiedlich – gerade in ländlichen Gebieten oder in Entwicklungsländern. Die Folge: Reichweitenangst und mangelndes Vertrauen in die Alltagstauglichkeit von E-Autos.

- Engpässe bei Rohstoffen: Die Verfügbarkeit von Schlüsselmaterialien wie Lithium oder Kobalt ist begrenzt. Lieferengpässe und ethische Bedenken treiben die Preise in die Höhe und bremsen den Hochlauf der Elektromobilität.

- Belastung der Stromnetze: Mit der steigenden Anzahl an Elektrofahrzeugen wächst auch die Belastung der Energieinfrastruktur. Um eine Verlagerung der Emissionen vom Auspuff ins Kraftwerk zu vermeiden, sind Investitionen in Netzausbau und erneuerbare Energien notwendig.

- Politische Unsicherheiten: Unterschiedliche regulatorische Ansätze und sich verändernde politische Prioritäten führen zu Instabilität auf dem Markt – und erschweren langfristige Investitionsentscheidungen für Hersteller.

Warum zögern viele Verbraucher noch beim Kauf eines E-Fahrzeugs?

Trotz wachsendem Umweltbewusstsein und staatlicher Förderung, gibt es eine Reihe von Gründen, warum viele Verbraucher noch nicht auf E-Mobilität umsteigen:

- Kostenfaktor: Elektroautos sind in der Anschaffung meist teurer als vergleichbare Verbrenner – besonders jetzt, da viele Fördermaßnahmen gestrichen werden. Neben dem Kaufpreis bestehen Unsicherheiten über Batterielebensdauer und Reparaturkosten. Und selbst der schnelle technologische Fortschritt kann beim Wiederverkauf ein Risiko darstellen.

- Praktische Bedenken: Begrenzte Reichweite und das gefühlt deutlich aufwändigere Laden stehen dem gewohnten Komfort beim Tanken gegenüber. Dazu kommt eine, je nach Wohnort, möglicherweise eingeschränkte Ladeinfrastruktur und draus resultierende ‘Reichweitenangst’.

- Emotionale & persönliche Faktoren: Der Autokauf ist selten eine rein rationale Entscheidung. Persönliche Präferenzen, etwa in Bezug auf Marke und Status übertrumpfen oft das Umweltbewusstsein. Besonders im Premiumsegment spielt Markenprestige eine wichtige Rolle. Und: Der tatsächliche CO₂-Fußabdruck eines Fahrzeugs ist für Verbraucher oft nicht transparent – Entscheidungen werden daher eher durch Kosten-Nutzen-Abwägungen und persönliche Bedürfnisse geprägt als durch Klimaschutz allein.

Und: Der tatsächliche CO₂-Fußabdruck eines Fahrzeugs ist für Verbraucher oft nicht transparent – Entscheidungen werden daher eher durch Kosten-Nutzen-Abwägungen und persönliche Bedürfnisse geprägt als durch Klimaschutz allein.

Genügt die Einführung der Elektromobilität?

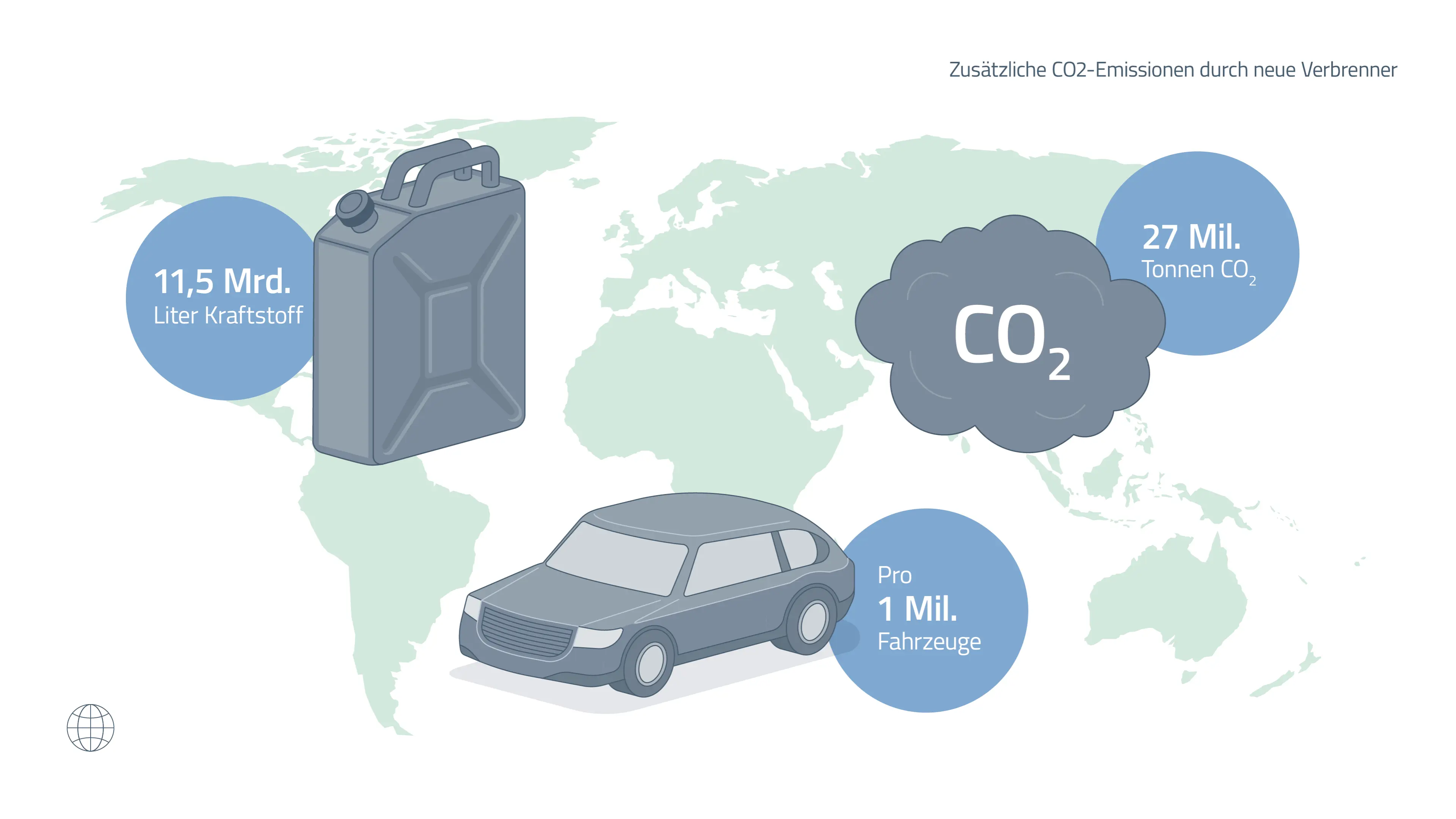

Der langfristige Fokus der Politik auf Null-Emission ist wichtig, aber allein nicht ausreichend.

Falls theoretisch im Jahr 2050 der Strom in Europa zu 100 % aus erneuerbaren Energien stammen würde und nur noch Elektrofahrzeuge zugelassen werden, wäre deren Betrieb im Alltag tatsächlich CO₂-neutral. Doch das gilt nur für Neuwagen – und auch nur in Europa. Die Fahrzeuge, die weltweit in den kommenden Jahren neu zugelassen werden, prägen den Fahrzeugbestand für viele Jahre. Und darunter werden auch noch hunderte Million Verbrenner sein – mit entsprechender Wirkung auf die Emissionen.

Der Umstieg auf Elektrofahrzeuge lässt sich dabei nicht beliebig beschleunigen. Denn Technologie, Batteriekapazitäten, Ladeinfrastruktur und die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien müssen sich gleichzeitig weiterentwickeln. Bereits in Europa ist das eine große Herausforderung – in weniger entwickelten Märkten noch deutlich mehr.

Jeder heute und künftig produzierte Verbrennungsmotor sollte deshalb – gerade mit Blick auf das weltweite Wachstum der Mobilität – möglichst CO₂-effizient auf der Straße unterwegs sein.

Welche weiteren Rahmenbedingungen sind für die Erreichung der Klimaziele zu schaffen?

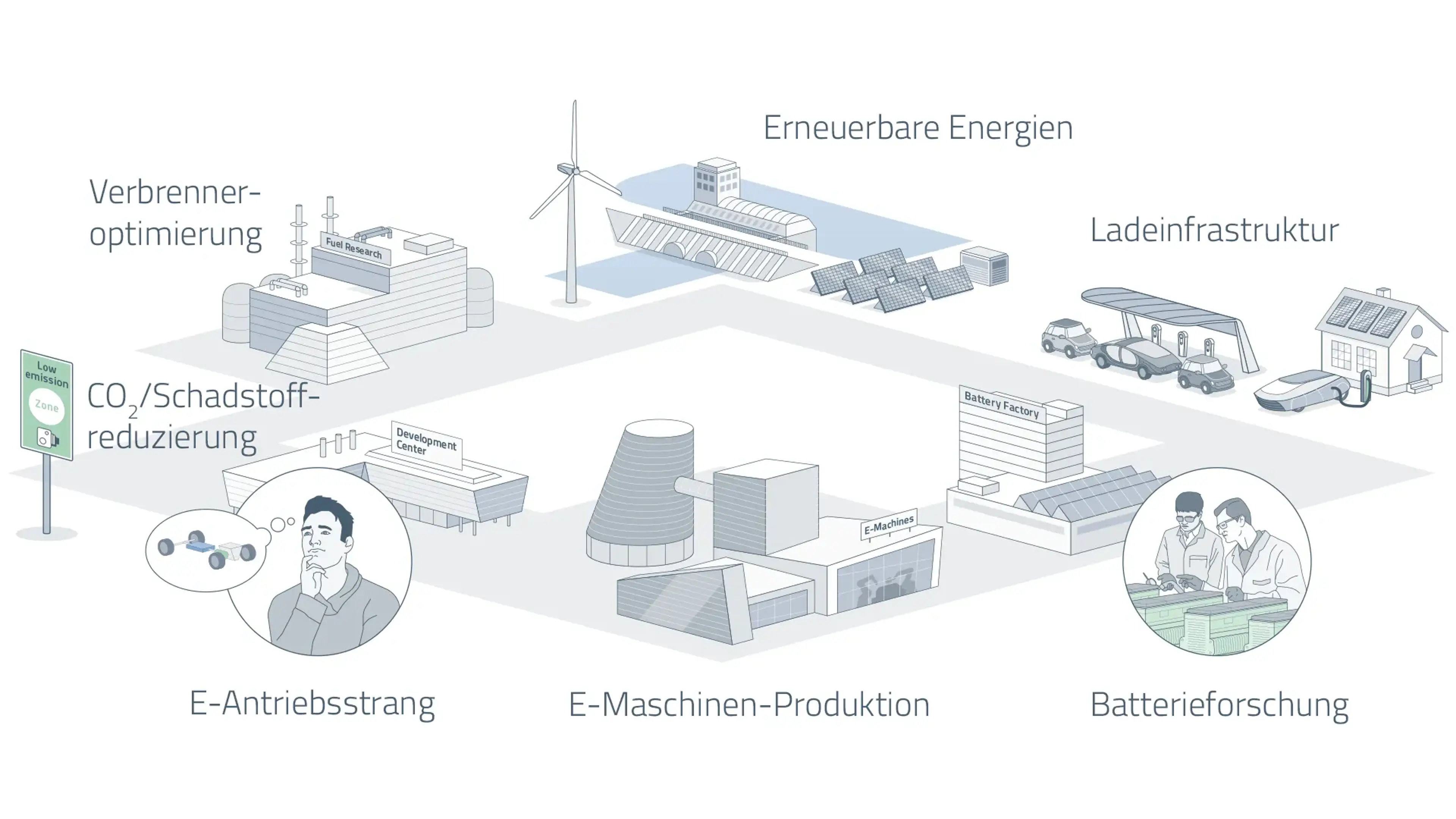

Wegen ihrer aktuell deutlich besseren well-to-wheel Energieeffizienz sind batterieelektrische Fahrzeuge im PKW-Bereich mittel- und langfristig die beste Lösung. Trotzdem sind auch hierfür Investitionen in erheblichem Umfang notwendig.

Gleichzeitig ist absehbar, dass mittel- und langfristig nicht alle Mobilitätsbedürfnisse durch Batterietechnik abgedeckt werden können – batterieelektrische Flugzeuge oder Güterschiffe stoßen beispielsweise bei Gewicht und Reichweite an Grenzen. Und auch im Individualverkehr wird es noch Jahrzehnte dauern, bis die Umstellung auf E-Mobilität wirklich flächendeckend erfolgt ist. Wo Batterien als Energieträger aktuell nicht denkbar sind, können und müssen andere Lösungen einen wichtigen Beitrag leisten.

Deshalb sind Investitionen nicht nur in BEVs erforderlich, sondern parallel in alternative Technologien, Infrastruktur und erneuerbare Energien für den gesamten Mobilitätssektor sowie die Produktion – nur so gelingt der notwendige Beitrag zum Klimaschutz.

Der vernünftigste Ansatz ist also ein „Elektrifizierung ja, aber plus X...!“: Womit ein klares Commitment zur E-Mobilität gemeint ist, ohne andere Technologien wie 48V-Hybridisierung aus den Augen zu verlieren. So erzielen wir kurzfristig die höchsten Einsparungen und finden langfristig die besten Lösungen – für Flugzeuge könnte dies z.B. grüner Wasserstoff oder synthethisches Kerosin sein.

Warum entwickelt sich die E-Mobilität regional so unterschiedlich?

Der Ausbau und die Entwicklung der Elektromobilität werden durch eine Vielzahl regionaler Faktoren beeinflusst. Dazu zählen CO₂-Vorgaben, Anschaffungskosten und Gesamtbetriebskosten, der Energiemix sowie die Ladeinfrastruktur. Diese regional sehr unterschiedlichen Faktoren bestimmen maßgeblich, wie attraktiv E-Mobilität heute schon ist.

- CO₂-Regulierungen: Klimaziele und Emissionsvorgaben sind ein zentrales Steuerungsinstrument für die Umstellung auf E-Fahrzeuge – insbesondere, wenn sie konventionelle Antriebe durch strengere Vorschriften verteuern. Doch das Bild ist zunehmend fragmentiert: Während Länder wie Kanada ambitionierte Zero-Emission-Ziele verfolgen, gerät der regulatorische Rückhalt in anderen Märkten ins Wanken. In den USA und selbst in der EU wird offen über eine Lockerung bestehender Regelungen diskutiert – was für zusätzliche Unsicherheit bei Herstellern sorgt.

- Anschaffungskosten und Betriebskosten: Rohmaterialkosten, z.B. für Batteriekomponenten, sowie politische Entscheidungen zu Themen wie Subventionen und Zöllen beeinflussen die Kostenrelation zwischen E-Fahrzeugen und Verbrennern erheblich. In China sind E-Autos in vielen Fällen heute schon günstiger als vergleichbare Verbrenner. In Europa und den USA hingegen sind sie oft noch 10 % bis 50 % teurer – abhängig vom jeweiligen Land und Fahrzeugsegment und der weiteren Entwicklung der globalen Zollpolitik.

- Energiemix: Die Umweltbilanz eines E-Fahrzeugs hängt stark von der Herkunft des Stroms ab. Länder mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien – das Paradebeispiel ist Norwegen – ermöglichen besonders klimafreundliche Elektromobilität. In Märkten, in denen Strom überwiegend aus fossilen Quellen stammt, fällt der Vorteil deutlich geringer aus – was sich auf die Akzeptanz und Verbreitung von E-Autos auswirkt.

- Ladeinfrastruktur: Ein flächendeckendes, zuverlässiges Netz an Ladepunkten ist entscheidend für den Erfolg der Elektromobilität. Märkte wie China und Teile Europas haben bereits umfassende Netze aufgebaut. In Regionen mit lückenhafter Infrastruktur dagegen bleibt die Akzeptanz gering – vor allem im ländlichen Raum.

Dieses Zusammenspiel aus lokalen Bedingungen und globalen Entwicklungen prägt das unterschiedliche Tempo der Elektrifizierung. China etwa ist mit über 70 % der weltweiten EV-Produktion klarer Spitzenreiter, während Europa und die USA bei Einführung und Marktstruktur deutlich differenzierter unterwegs sind. Indien beispielsweise verzeichnet im PKW-Segment ein sehr langsames Wachstum bei der E-Moblität – setzt aber stark auf elektrifizierte Zwei- und Dreiräder.

Wie entwickelt sich die E-Mobilität in Europa?

Der europäische Markt für Elektromobilität wird durch strikte Vorgaben, politischen Druck und eine große regionale Vielfalt geprägt – und verfolgt daher einen eigenen Kurs beim Wandel hin zur E-Mobilität. Kernstück dieses Wandels ist die CO₂-Zielvorgabe der EU: Bis 2030 sollen Neuwagen nur noch 49.5 g/km emittieren, flankiert von hohen Strafzahlungen bei Verfehlung sowie einem vollständigen Verbot neuer Verbrennerfahrzeuge ab 2035. Dieser Plan gerät aktuell allerdings ins Wanken, denn der politische Druck auf eine Flexibilisierung des Plans mit mehr Technologieoffenheit wächst.

Die Europäische Volkspartei (EVP) fordert beispielsweise eine Überarbeitung oder Aufschiebung des Verbrennerverbots. Deutschland und Italien setzen sich zudem für Ausnahmen ein – zum Beispiel für synthetische Kraftstoffe und Plug-in-Hybride. Als Reaktion auf diese Bedenken erlaubt die EU-Kommission den Herstellern nun, ihre Emissionen in den Jahren 2025–2027 zu mitteln, statt strikte Jahreswerte einzuhalten.

Trotzdem bleibt der Druck hoch: 2018 machten Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor noch 95 % aller Neuzulassungen aus. 2025 liegt der Anteil reiner E-Fahrzeuge bereits bei rund 15 %, dazu kommen 38% Hybridfahrzeuge (48V oder Plug-in). Bis 2030 soll der EV-Anteil bereits auf etwa 53 % steigen.

Die politische Unterstützung bleibt dabei aber ein entscheidender Faktor. Beispiel Deutschland: Der Wegfall der Kaufprämie für E-Autos führte zu einem Rückgang des Marktanteils von 25% in 2023 auf rund 20 % im Jahr 2024.

Zudem verläuft die Transformation in Europa regional sehr unterschiedlich. In westeuropäischen Ländern mit hoher Urbanisierung und strengen Umweltauflagen – etwa Frankreich oder Großbritannien – setzen sich BEVs zunehmend durch, nicht zuletzt durch Umweltzonen in Metropolen wie Paris oder London. In Osteuropa hingegen, wo Kaufkraft und Infrastruktur schwächer ausgeprägt sind, dominieren weiterhin Verbrenner und Mild-Hybride.

Unterm Strich schreitet die E-Mobilität in Europa weiter voran – befindet sich aber zunehmend im Spannungsfeld zwischen Ambition und Realität. Die CO₂-Neutralität bleibt das Ziel – doch aktuell sieht es eher nach Schlingerkurs als nach direktem Weg aus.

Wie wurde China zum Treiber der E-Mobilität – und wie geht es weiter?

China hat sich in den letzten Jahren als globaler Leitmarkt für E-Mobilität etabliert, über 60 % der weltweiten Neuzulassungen von E-Autos in 2024 fanden hier statt. Möglich wurde dieser Erfolg vor allem durch eine konsequente Industrie- und Förderpolitik: strenge Emissionsvorgaben, umfangreiche Subventionen sowie das Dual-Credit-System, das Hersteller mit hohen E-Auto-Anteilen belohnt und bei Nichterfüllung sanktioniert. Subventionen für sogenannte New Energy Vehicles (NEVs) wurden bis 2027 verlängert, hinzu kommen steuerliche Vorteile wie der Mehrwertsteuererlass für BEVs.

Auch die Konsumenten tragen maßgeblich zum Wachstum bei. Besonders in den großen Städten sind E-Autos aufgrund ihrer niedrigen Betriebskosten und der Befreiung von Fahrverboten sehr gefragt. Inländische Hersteller nutzen diesen Trend geschickt – sie bieten nicht nur erschwingliche E-Autos wie BYDs „Seagull“ für rund 10.000 Dollar an, sondern sprechen auch gezielt die technikaffinen Erstkäufer an.

BYD hat sich so zum weltweit größten Verkäufer von E-Autos entwickelt, während Marken wie NIO und XPeng mit Premium-Features punkten: fortschrittliche Systeme für autonomes Fahren, Batteriewechselstationen und vernetzte Ökosysteme erfüllen die Ansprüche urbaner, technikbegeisterter Kunden. Selbst Lifestyle-Marken wie Xiaomi mischen mit disruptiven Konzepten mit, indem sie ihr Elektronik-Know-how nutzen, um günstige und gut ausgestattete E-Fahrzeuge anzubieten.

Für 2025 wird erwartet, dass rund 36 % aller neu produzierten Autos in China elektrisch sind – ein starker Anstieg gegenüber 5 % im Jahr 2018. Dieses Wachstum wird durch ein umfangreiches Ladenetzwerk mit über sechs Millionen öffentlichen und privaten Ladepunkten unterstützt, das sich vor allem auf Metropolen wie Shanghai und Shenzhen konzentriert. China dominiert zudem die Batterieproduktion, wobei Unternehmen wie CATL und BYD die weltweite Kapazität anführen und damit Kostenvorteile sowie technologische Führerschaft sichern.

China setzt dabei auch auf Innovationen bei Batterietechnologien – etwa Natrium-Ionen-Batterien oder Festkörperprototypen, die höhere Energiedichten versprechen und weniger auf seltene Rohstoffe angewiesen sind. Mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2060 treibt die Regierung außerdem ehrgeizige Pläne voran, den Verkehr zu dekarbonisieren – unter anderem durch Wasserstoff-Brennstoffzellen und elektrifizierte Schwerlastfahrzeuge.

Herausforderungen bestehen weiterhin bei der flächendeckenden Ladeinfrastruktur auch im ländlichen Raum sowie beim nachhaltigen Batterierecycling. Um langfristig erfolgreich zu bleiben, müssen Hersteller außerdem auf smarte Fahrzeugkonzepte und nahtlose Vernetzung setzen.

Welchen Weg schlägt Indien bei der Elektrifizierung ein?

E-Mobilität in Indien entwickelt sich rasant – allerdings mit einem klaren Schwerpunkt auf Zwei- und Dreirädern.

Dieses Segment der „Light Electric Mobility“ (LEM) bildet inzwischen das Rückgrat der elektrischen Mobilitätswende im Land und wächst beeindruckend: von rund 400.000 Einheiten in 2018 auf etwa 2,5 Millionen in diesem Jahr – mit einem erwarteten Anstieg auf 6 Millionen bis 2030. Vor allem elektrische Zweiräder und E-Rikschas überzeugen mit günstigen Gesamtbetriebskosten, geringerer Abhängigkeit von Ladeinfrastruktur und spürbarem Beitrag zur Luftreinhaltung in den Städten.

Bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen verläuft die Entwicklung deutlich langsamer. Reine Elektrofahrzeuge waren 2018 noch praktisch nicht vorhanden, erreichen 2025 aber immerhin rund 4 % Marktanteil. Bis 2030 soll dieser auf 25 % steigen – ein allmählicher, aber kontinuierlicher Wandel.

Dennoch dominieret der Verbrennungsmotor weiterhin den Pkw-Markt: 12V-Systeme machen dieses Jahr 85 % der Neufahrzeuge aus, auch 2030 werden es voraussichtlich noch 51 % sein. Positiv ist jedoch die zunehmende Effizienz in diesem Segment. Start-Stopp-Systeme setzen sich zunehmend durch, und immer mehr Verbrenner-Antriebe werden mit Hybridtechnologien kombiniert.

Auch staatliche Maßnahmen wie das FAME-II-Programm (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) treiben den Wandel voran – insbesondere durch Kaufanreize und Förderung der lokalen Produktion. Der Fokus liegt dabei allerdings auf E-Zweirädern und dem öffentlichen Nahverkehr, weniger auf privaten Pkw.

Parallel dazu forciert die Regierung den Ausbau erneuerbarer Energien, um die indirekten Emissionen der Elektromobilität zu senken. Aktuell stammen noch rund 60 % des Stroms aus fossilen Quellen – überwiegend Kohle. Nur etwa ein Viertel der Stromerzeugung basiert auf erneuerbaren Energien. Dieser Anteil soll sich bis 2030 verdoppeln – unterstützt durch gezielte Investitionen in saubere Technologien und Infrastruktur.

Damit bleibt der vollständige Durchbruch der Elektromobilität zwar noch aus, doch effizientere Verbrenner und der Boom bei LEM tragen bereits heute wesentlich zur CO₂-Reduktion im Straßenverkehr bei.

Wie steht es um die Elektrifizierung in den USA?

Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor ein wichtiger Markt für E-Mobilität, liegen bei der Entwicklung aber hinter China und Europa zurück. Unter der Biden-Administration beschleunigten Gesetze wie der Inflation Reduction Act (IRA) den Ausbau, doch seit der Wiederwahl von Donald Trump ist die politische Landschaft deutlich unberechenbarer. Die neue Regierung kündigte eine Lockerung der Emissionsvorgaben an, signalisiert stärkere Unterstützung für fossile Energien und torpediert klimapolitische Maßnahmen der Vorgängerregierung. Zudem häufen sich rechtliche Auseinandersetzungen um Verbrenner-Verbote einzelner Bundesstaaten.

Einige Maßnahmen wie der IRA sind weiterhin in Kraft – allerdings verzögert sich die Umsetzung, und die politische Unsicherheit wächst. Gleichzeitig verfolgen Bundesstaaten wie Kalifornien oder New York weiterhin ehrgeizige Elektrifizierungsziele. Das Ergebnis: ein zunehmend fragmentiertes Bild aus föderalen Initiativen und landesweiten Rückschritten.

2025 werden E-Autos rund 8 % der US-Neuwagenproduktion ausmachen – ein klarer Anstieg gegenüber 2 % im Jahr 2018, aber das Wachstum stagniert zusehends, vor allem abseits der Küsten: Kalifornien allein steht für mehr als 40 % aller US-EV-Zulassungen. Auch der Infrastrukturausbau kommt nur schleppend voran: Von den im „Bipartisan Infrastructure Law“ angekündigten 500.000 Ladepunkten ist bislang nur ein Bruchteil installiert.

Zwar spielt Klimabewusstsein auch für viele Amerikaner eine Rolle, aber Fahrzeug- und Kreditkosten bremsen den Massenmarkt. Amerikanische Hersteller wie General Motors und Ford setzen daher verstärkt auf Hybride, um flexibel auf Nachfrageänderungen zu reagieren. Tesla bleibt mit seinem Supercharger-Netz und starker Markenpräsenz Marktführer, sieht sich aber wachsender Konkurrenz von Firmen wie Rivian und Hyundai-Kia gegenüber. Traditionelle Hersteller wie Stellantis verfolgen angesichts der regulatorischen Unsicherheiten ebenfalls vorsichtige und diversifizierte Strategien.

Fazit: Trotz technologischer Fortschritte und einzelner Leuchtturmprojekte fehlt den USA eine klare nationale Linie. Ohne verlässliche Rahmensetzung droht das Land, im internationalen Wettbewerb zurückzufallen – auch wenn einzelne Bundesstaaten und innovative Hersteller weiter vorangehen.

Was macht den Automobilmarkt in Brasilien besonders?

Die Automobilindustrie in Brasilien unterscheidet sich grundlegend vom Rest der Welt und ist stark geprägt durch die Nutzung von Biokraftstoffen – insbesondere Ethanol aus Zuckerrohr. Flex-Fuel-Fahrzeuge die sowohl mit Ethanol als auch herkömmlichem Kraftstoff fahren können dominieren daher den Markt – und machen Brasilien zu einem der weltweit führenden Länder bei der Nutzung erneuerbarer Kraftstoffe. Die Folge: E-Fahrzeuge haben bislang nur einen geringen Marktanteil – rund 6 % im Jahr 2024, selbst inklusive Plug-in-Hybriden. Die meisten davon sind in urbanen Regionen wie São Paulo zugelassen – hohe Anschaffungskosten und ein schwaches Ladenetz verhindern eine breitere Durchdringung.

Das Regierungsprogramm „Rota 2030“ zielt darauf ab, diese Hürden zu überwinden – unter anderem durch Steuererleichterungen und Investitionen in lokale Produktion, etwa durch den Aufbau eines BYD-Werks in Brasilien. Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur schreitet voran – vor allem durch Partnerschaften zwischen Energieversorgern und Fahrzeugherstellern, mit Fokus auf Großstädte.

Der geplante EU-Mercosur-Handelspakt könnte neue Impulse geben: Der schrittweise Wegfall von Zöllen auf über 90 % der Waren birgt Chancen, aber auch Risiken – etwa durch einen möglichen Anstieg von EV-Importen aus Europa. Deshalb verhandelt Brasilien aktuell über Schutzmechanismen für seine junge E-Auto-Industrie.

Unabhängig davon wird der Ausbau der Elektromobilität noch Jahre brauchen. Experten rechnen mit einem EV-Anteil (inkl. Plug-in-Hybriden) von maximal 10 % bis 2030. Ethanol wird in jedem Fall ein fester Bestandteil der Mobilitätsstrategie bleiben – sei es als flexibler Antrieb in Hybriden wie dem Toyota Corolla oder als Alternative für Regionen mit schwacher Infrastruktur. Damit bleibt Brasilien auf seinem eigenen Weg zu einer nachhaltigeren Mobilität.

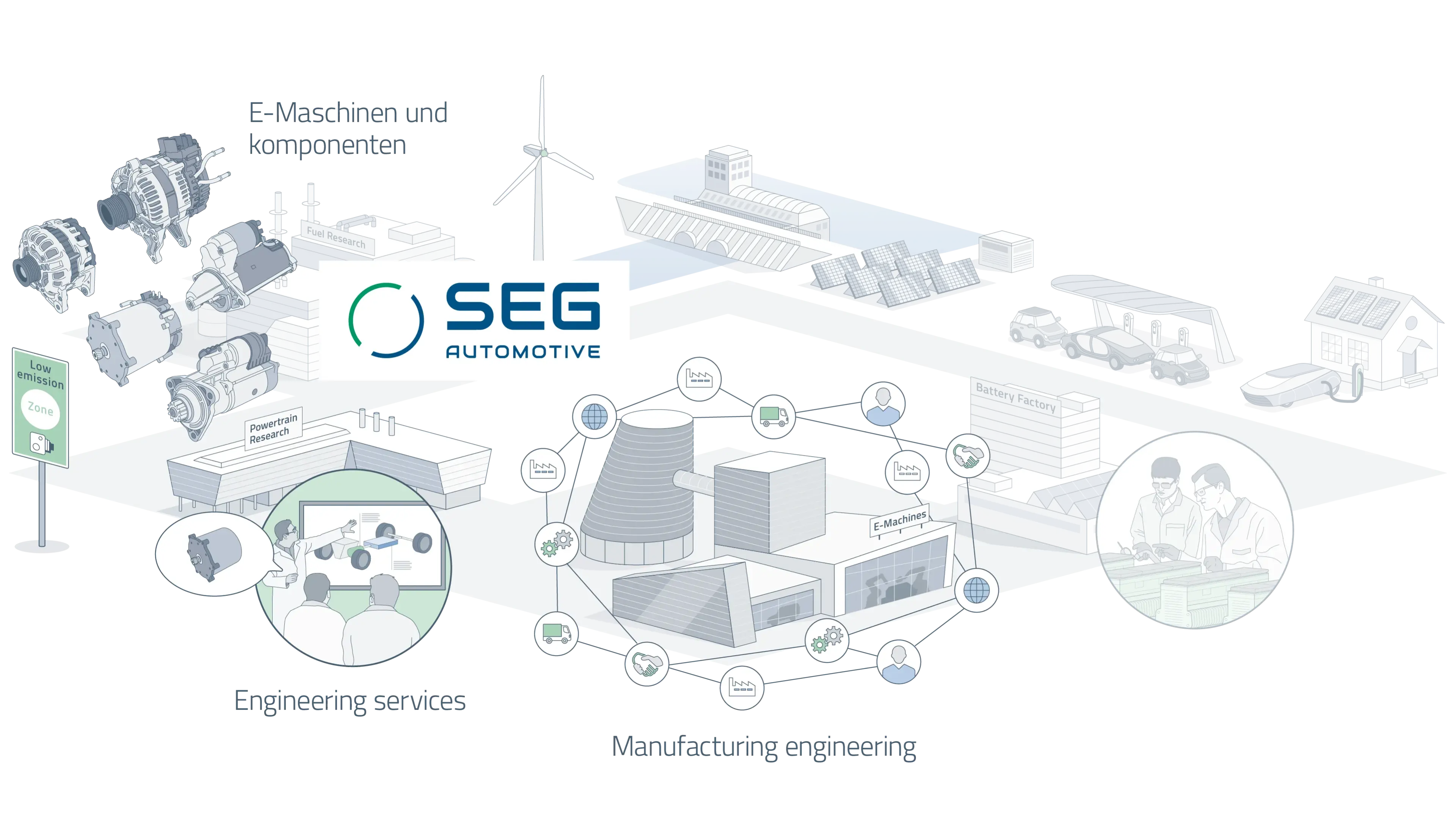

Welchen Beitrag leistet SEG Automotive zur Transformation der Mobilität?

Wir bei SEG Automotive sehen uns technologieübergreifend als verlässlicher, globaler Partner der Automobilindustrie auf dem Weg zur Elektrifizierung. Nicht nur mit eigenen, skalierbaren Plattformlösungen im System sowie unseren Komponenten, sondern durch Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Entwicklungsdienstleistung bis zur Fertigungsauslegung.

Egal, ob die Energie für das Fahrzeug aus Kraftstoff, Batterie oder Wasserstoff kommt, eine E-Maschine wird sich in quasi allen Antriebssträngen der Zukunft finden – und diese muss möglichst effizient, zuverlässig und kostengünstig sein, um Energiehunger und Mobilitätsdrang der Welt klimafreundlich gestalten zu können.

Gestalten Sie jetzt die Zukunft der Mobilität mit!